Siemens propone un'utile guida al dimensionamento di un sistema di accumulo completa di metodi, procedure, esempi e analisi economiche.

L’energia elettrica non può essere facilmente accumulata e generalmente deve essere prodotta al momento stesso in cui viene richiesta dalle utenze. L’esigenza, tuttavia, di bilanciare la produzione e la domanda, di ottimizzare l’uso del parco di generazione, di garantire la qualità della fornitura e l’affidabilità di alcuni servizi e utilizzi particolari, comporta la necessità di accumularla.

La crescente penetrazione nei sistemi elettrici di impianti di produzione basati sulle fonti rinnovabili e di sistemi di generazione distribuita, richiede una significativa innovazione nella gestione delle reti, sia di trasmissione che di distribuzione, che consenta di integrarvi quote crescenti di “intelligenza” e flessibilità.

Classificazione dei sistemi di accumulo

Un sistema di accumulo permette di immagazzinare l’energia elettrica prodotta e non istantaneamente consumata dall’utente per consentirne l’utilizzo in un momento successivo in cui è necessaria. Si parla di sistema perché l’apparecchiatura comprende oltre agli accumulatori (batterie) un insieme di dispositivi con relative logiche di gestione e controllo.

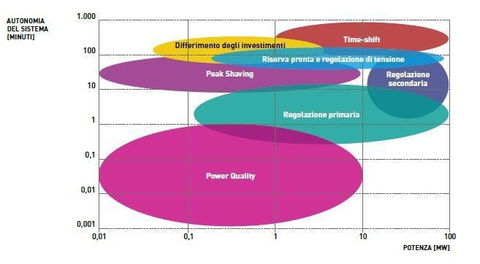

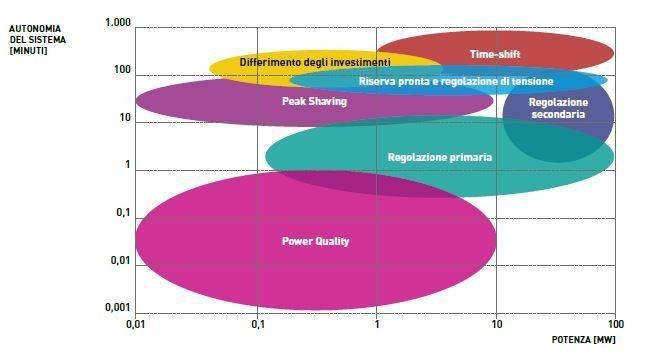

Inserito all’interno della rete, un sistema di accumulo è chiamato a fornire in un dato istante di tempo un livello di potenza che dipende sia dal punto d’installazione nella rete elettrica sia dalla tipologia di applicazione. I tempi di intervento e le durate sono differenti in funzione dell’applicazione da svolgere. Le diverse applicazioni possono richiedere, infatti, autonomie molto differenti tra loro e che variano da qualche secondo a diverse ore. Per svolgere, ad esempio, le funzioni di time-shift, il sistema di accumulo deve rendere disponibile autonomie dell’ordine delle ore, mentre per svolgere le applicazioni di power quality, i tempi tipici si riducono all’ordine dei secondi o dei minuti.

Individuata l’applicazione d’interesse, il dimensionamento dell’accumulatore di energia risulta dunque funzione della potenza ad esso richiesta e dell’autonomia che deve garantire.

La Figura 1 permette di individuare, in funzione dell’applicazione, le prestazioni richieste all’accumulo, in termini di potenza e di autonomia.

Fig. 1 - Sistemi di accumulo in funzione della Potenza di scarica e dell’autonomia richiesta

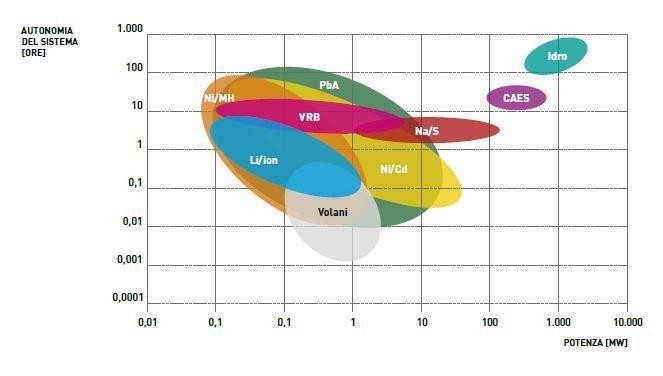

In Figura 2, invece, sono mostrate le taglie tipiche delle diverse tecnologie di accumulo installate e disponibili a livello commerciale. Quest’ultimo grafico, se rapportato alla figura precedente, può essere utilizzato per valutare quali sono le tecnologie più adatte allo svolgimento delle diverse funzioni all’interno della rete.

Fig. 2. Confronto tra le diverse tecnologie di accumulo in termini di potenza/tempo di scarica.

Nell’analisi della tecnologia di accumulo più idonea per le diverse applicazioni, accanto all’autonomia, hanno particolare importanza anche altri due fattori:

- “ultra fast frequency regulation”, ovvero l’attitudine dell’accumulatore a variare la potenza erogata o assorbita in tempi rapidi;

- “c rate”, ovvero il rapporto tra potenza erogabile ed energia immagazzinabile, che permette di quantificare l’attitudine dei diversi sistemi di accumulo a lavorare in potenza piuttosto che in energia.

Il “c rate” ha un valore elevato per le tecnologie che sono caratterizzate da “prestazioni in potenza” e sono in grado di erogare potenze elevate per brevi periodi di tempo, (da qualche secondo a pochi minuti). I dispositivi più adatti per l’applicazione sono i super-condensatori e i volani, che possono svolgere diverse funzioni a supporto della rete come la regolazione di tensione, la regolazione primaria della frequenza e i servizi di power quality.

Una seconda ampia classe di sistemi di accumulo è rappresentata dai sistemi con “prestazioni in energia”, che sono in grado di erogare determinate potenze con autonomie dell’ordine delle ore, e sono quindi caratterizzati da un basso valore del rapporto potenza/energia.

Le tecnologie più adatte all’applicazione sono gli impianti di pompaggio idraulico, gli impianti ad idrogeno e gli impianti CAES, oltre ad alcuni sistemi di accumulo elettrochimico che possono svolgere molteplici funzioni a servizio della rete, come il peak shaving, il time-shift e l’accoppiamento con grossi campi fotovoltaici e parchi eolici.

Se da un lato, CAES e pompaggio idraulico (essendo sistemi di accumulo di grossa taglia, con potenze di scarica dell’ordine delle centinaia di MegaWatt e autonomie della decina di ore) si prestano a svolgere queste applicazioni a livello della rete di trasmissione, i sistemi di accumulo elettrochimico per la loro modularità possono garantire queste funzioni anche nelle reti di distribuzione e in prossimità dell’utenza.

Infatti, gli accumulatori elettrochimici presentano generalmente buone prestazioni sia in termini di autonomia che di tempo di risposta e offrono prestazioni intermedie in termini di rapporto fra potenza offerta ed energia immagazzinabile. In generale i sistemi di accumulo elettrochimico possono garantire autonomie paragonabili a quelle del pompaggio idraulico e del CAES; le batterie litio/ioni e nickel/cadmio sono in grado di offrire anche prestazioni in potenza, con autonomie superiori a quelle dei super- condensatori e dei volani; inoltre, sono caratterizzate da un’elevata potenza specifica e da tempi di risposta molto rapidi.

Tuttavia tali applicazioni sono energeticamente sovradimensionate rispetto ai volani e ai super-condensatori, che presentano tempi di carica e scarica molto brevi.

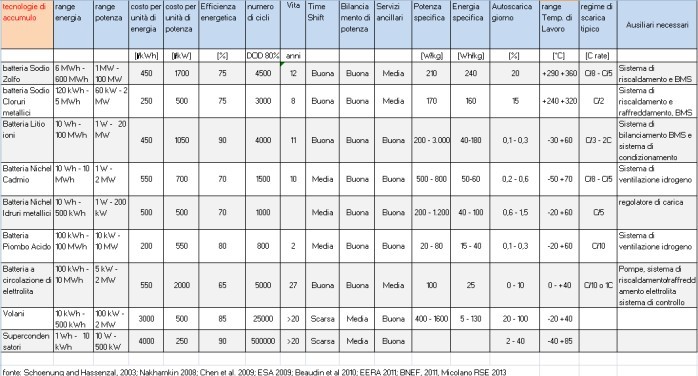

La Tabella 1 presenta una comparazione più chiara tra le tecnologie di accumulo in funzione delle loro prestazioni

Tab.1 – Comparazione dei sistemi di accumulo

Metodi di dimensionamento

La potenza primaria disponibile da una fonte di energia rinnovabile è una variabile fortemente aleatoria, infatti i parchi fotovoltaici non possono da soli soddisfare i requisiti minimi di continuità di alimentazione per un generico carico elettrico. Essi devono essere integrati in un sistema armonico con altri componenti, quali sistemi di accumulo, convertitori elettronici di potenza e sistemi di generazione ausiliaria.

In particolare, nei sistemi di generazione operanti in isola deve essere previsto un sistema di accumulo per compensare le differenze tra la disponibilità di potenza primaria e la potenza richiesta dal carico durante gli intervalli in cui la sola generazione termoelettrica non è sufficiente al soddisfacimento del carico. Il corretto funzionamento dell'intero sistema è subordinato all'azione congiunta e sinergica dei singoli componenti. Per i sistemi di generazione distribuita, la fase di dimensionamento assume, allora, un peso rilevante. Il sistema di generazione ed il sistema di accumulo devono essere dimensionati in modo coordinato in funzione delle caratteristiche ambientali e delle condizioni di carico.

Metodi di dimensionamento per sistemi di utenza in isola

L’aleatorietà e la discontinuità della disponibilità di potenza delle fonti rinnovabili è uno dei primi aspetti che deve essere affrontato, in un sistema di utenza in isola. La determinazione delle variabili ambientali, come la velocità del vento ed il livello di insolazione, che sono direttamente correlate alla potenza generata, costituisce una fase preliminare nel dimensionamento. I modelli disponibili sono, però, alquanto complessi e consentono di prevedere la dinamica delle grandezze di interesse solo per ristretti orizzonti temporali. Una stima della disponibilità di potenza in funzione del tempo per intervalli sufficientemente lunghi è, tuttavia, necessaria per la definizione di ogni criterio di dimensionamento.

L’analisi della disponibilità giornaliera delle fonti di energia rinnovabile è preliminare al dimensionamento dei diversi componenti dell’impianto. La scelta dei dispositivi deve, poi, avvenire in relazione ad una prefissata funzione obiettivo, che ottimizzi le prestazioni di un sistema.

In particolare, la disponibilità di potenza di generazione e di richiesta di carico, dipendono in modo funzionale dalla dimensione del sistema di generazione e dalle dimensione del sistema di accumulo.

I metodi più comuni nelle applicazioni pratiche separano il dimensionamento del sistema di generazione da quello del sistema di accumulo.

Il metodo di dimensionamento descritto di seguito è applicato ad un sistema elettrico isolato, in cui persistono:

- un impianto fotovoltaico;

- un sistema di generazione termoelettrica;

- un sistema di accumulo.

Grazie alla presenza dei generatori Diesel e del sistema di accumulo, il sistema di generazione è in grado di alimentare i carichi anche in condizioni climatiche sfavorevoli. Il sistema di accumulo è richiesto per appiattire le fluttuazioni tra la fornitura e la domanda. Il caso peggiore è quello in cui i generatori Diesel sono costretti a sopperire a tutta la richiesta del carico.

Il metodo mette in risalto una tipologia di dimensionamento sia della taglia del parco di generazione termoelettrica che della taglia minima dell’ESS.

Si è assunto che i generatori Diesel operino per 20 ore al giorno.

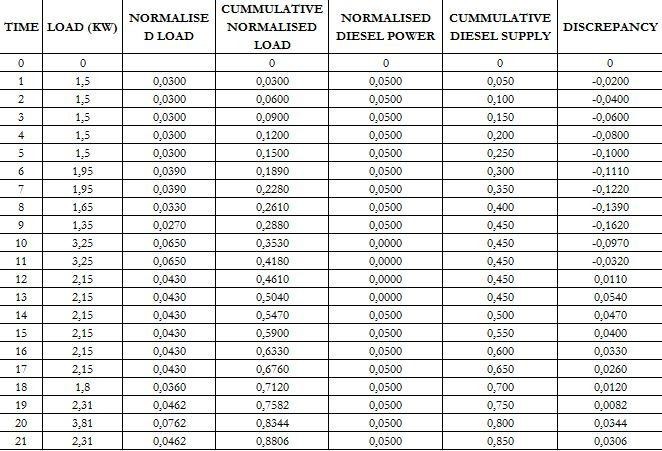

Tab2 – Carico giornaliero e Potenza dei Diesel per il dimensionamento di un BESS

Tenendo conto di alcuni fattori esterni, quali:

- decremento di temperatura del 30%;

- decremento di altitudine del 10%;

- fattore di potenza del 95%;

la taglia dei generatori Diesel risulta 5 kVA.

Inoltre durante le 20 ore di funzionamento dei generatori diesel è previsto un tempo di riposo per la manutenzione giornaliera.

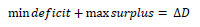

Per dimensionare la batteria, sono state messe a confronto le curve cumulative del carico e del generatore. A questo punto è possibile ricavare la discrepanza ΔD tra la potenza del carico e la potenza totale di generazione come segue:

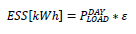

Quindi tenendo conto della profondità di scarica (che in questo metodo è stata considerata pari a 0,5) e del carico totale giornaliero, si ha:

quindi, il sistema di accumulo dimensionato è pari a 25 kWh.

- Generatore fotovoltaico

La produzione di energia di un generatore fotovoltaico di una data area, A, è data da: QPV = nPV * A * IPV

nPV è l'efficienza del generatore fotovoltaico, che può essere espressa come funzione della radiazione solare oraria incidente sull'array dei PV, IPV e della temperatura ambiente, Ta, nonché i parametri di prova del generatore fotovoltaico della cella operativa in condizioni di temperatura standard e nominale (NOCT).

L'orario dell'irraggiamento solare sui pannelli fotovoltaici è funzione dell’ora del giorno, espressa dall' angolo ore e dal giorno dell'anno, l'inclinazione e l'azimut, la posizione del pannello fotovoltaico è espresso dalla latitudine, così come l'irraggiamento solare globale e la sua frazione diffusa.

- L’energia della batteria

La batteria è caricata dal generatore fotovoltaico e dai generatori diesel e si scarica per sopperire il deficit dei generatori fotovoltaici e del diesel. La carica e scarica della batteria dipende dalle dimensioni del carico orario, L0, rispetto al fotovoltaico generato, più la potenza diesel generata. Un ruolo importante nel dimensionamento della batteria è rivestito anche dallo stato di carica della batteria. La batteria è scarica se:

L0 > (QPV+QD).

La batteria è carica se: L0 < (QPV+QD) .

Il corrispondente aumento di carica della batteria è :

Bgain(+ve) = min[ (QPV+QD)- L0; Bcap/Tmin; Bcap – Blevel ]

Inoltre l'energia della batteria dovuta esclusivamente al generatore fotovoltaico, Bgain-PV, è calcolata con una formula simile alla (4) e alla (5) con condizione opportunamente impostata.

Di seguito, invece viene delineato un metodo di dimensionamento per sistemi connessi alla rete, il metodo di dimensionamento è sostanzialmente basato su ipotesi prettamente economiche, e fa riferimento a programmi di tariffazione dinamica. Tale metodo valuta i vantaggi connessi all’uso delle batterie sotto regimi tariffari “time of use”.

Metodi di dimensionamento per sistemi di utenza connessi alla rete

Nel metodo, si illustra l'analisi economica effettuata per il dimensionamento di un sistema di batterie con l'obiettivo di ridurre il costo sostenuto per i consumi energetici. Più in dettaglio, gli utenti sono tenuti a migliorare i loro modelli di spesa energetica, adottando sistemi di accumulo e di conseguenza ottimizzando il loro consumo, nel quadro dei regimi tariffari dell’energia elettrica applicati.

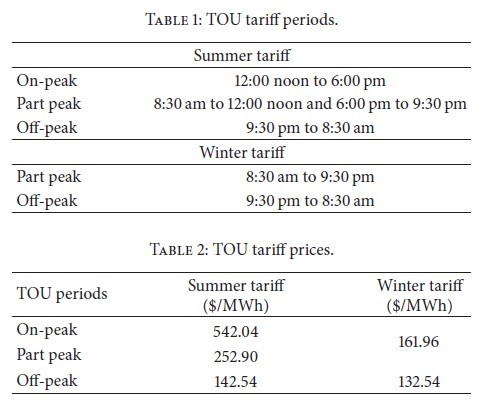

In particolare, il metodo fa riferimento ai programmi di tariffazione dinamica, ovvero tariffe “real time” e “time of use” pricing, (TOU). Il prezzo in tempo reale riflette il mercato attuale dell'energia all'ingrosso e può soffrire di forti variazioni di prezzo in fasce tariffarie orarie ristrette, basate solo su due o tre livelli di prezzo. Anche se i prezzi in tempo reale sembrano avere un elevato potenziale, oggi non sono molto usati, preferendo ad essi le tariffe “TOU”. Questo metodo valuta i vantaggi connessi all'uso delle batterie sotto regimi tariffari TOU. Il dimensionamento è basato sulla massimizzazione del benefit economico, definito come il rapporto tra il risparmio elettrico annuale (cioè, la differenza tra l’energia elettrica totale annuale senza e con sistema di batteria) e il costo capitale del sistema di batterie.

L'analisi comparativa è effettuata valutando il ritorno sull’investimento, che è definito come il rapporto tra le entrate del sistema a batteria (cioè, la differenza tra il costo capitale e il profitto totale) e il suo costo di capitale, inoltre per verificare la redditività del sistema di batterie, sono stati confrontati i costi con e senza batteria.

In particolare, con una semplice procedura in forma chiusa si valuta la dimensione del sistema di batterie che minimizza i costi totali sostenuti dal cliente. La procedura proposta è in grado di spiegare sia i vincoli tecnici della batteria che gli accordi contrattuali tra il cliente e il gestore dell’energia. Il metodo può essere applicato sia ai clienti industriali che residenziali. Inoltre si tiene conto di alcuni aspetti che influenzano la redditività della batteria, come limitazioni tecnologiche (ad esempio, l'efficienza della batteria e del convertitore) e barriere economiche (ad esempio, il costo di capitale ed il tasso di variazione del denaro).

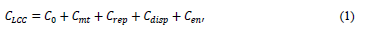

- Analisi Economica

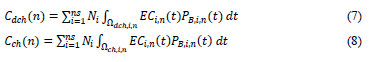

L’analisi economica è effettuata al fine di valutare i vantaggi ottenibili utilizzando un BESS. Lo studio è condotto in termini di riduzione dei costi relativi ai consumi energetici per soddisfare i carichi. Il periodo di tempo considerato per l’analisi è correlato al ciclo di vita del sistema installato. L'analisi economica considera tutti i costi relativi all'inserimento del sistema di batteria in una zona residenziale o in un impianto industriale che in seguito verrà indicato come il cliente. In entrambi i casi, si presume che non è possibile vendere energia alla rete. Quindi, l'energia immagazzinata nella batteria può essere utilizzata solo per alimentare i carichi. Nel caso di impianto industriale, inoltre si presume che l'inclusione del BESS non introduce alcuna modifica nel processo di fabbricazione e nelle infrastrutture. Per valutare i costi totali relativi all'adozione di un BESS, devono essere presi in considerazione: il capitale, la manutenzione, la sostituzione, lo smaltimento e i costi energetici:

dove CLCC è il costo totale del cliente, C0 è il costo del capitale del BESS, Cmt sono i costi di manutenzione Bess, Crep è il costo relativo alla sostituzione delle batterie, Cdisp è il costo di smaltimento Bess, e Cen è il costo energetico.

I costi di manutenzione, sostituzione ed energetici fanno riferimento al periodo di tempo specificato in cui viene eseguita l'analisi economica. Per ogni anno vengono valutati i costi attualizzati, nonché il valore attuale netto (NPV):

dove Ck(n) è il costo dell’energia elettrica, di manutenzione, o di sostituzione) relativi all’anno in corso, Ck(n)npv è il suo valore attuale netto, α è il tasso di sconto ipotizzato, e B è il tasso effettivo di cambiamento ipotizzato per il costo del denaro. I costi del capitale (C0) comprendono attrezzature, costo di acquisto e costi di installazione. Esso è dato dalla somma delle due aliquote: costi del sistema di batterie Cbatt e costo del convertitore Cconv:

I costi di manutenzione (Cmt) comprendono la manutenzione ordinaria e i costi di manutenzione preventiva. Talvolta sono inclusi come percentuale dei costi di capitale. I costi di sostituzione (Crep) devono essere sostenuti per l'acquisto di una nuova batteria se la durata della batteria è inferiore al periodo di tempo considerato nell'analisi economica. La durata della batteria dipende dal numero di cicli di carica/scarica al giorno:

dove Ncycles è il numero totale di cicli di carica/scarica dichiarati dal costruttore della batteria e υ è il numero di cicli di carica/scarica quotidiani.

Con riferimento ai costi di smaltimento (Cdisp), si tiene conto anche del vantaggio derivante dal riciclo della batteria. Questo costo/beneficio può variare a seconda del paese in cui viene effettuata la cessione. In previsione dello sviluppo previsto delle tecnologie di riciclaggio, l’attività di smaltimento può inoltre ritenere rappresentare un beneficio anziché un costo.

I costi energetici (Cen) sono i costi sostenuti dal proprietario del BESS (il cliente) relativi al consumo di energia elettrica. Essi comprendono sia l'acquisto dell'energia necessaria per alimentare i carichi che quello richiesto per caricare la batteria.

Nella valutazione dei costi energetici, possono essere prese in considerazione le variazioni del prezzo dell'energia dovuta alle variazioni di inflazione e di carico, imponendo una variazione percentuale all'anno.

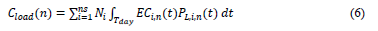

I costi energetici Cen possono essere valutati come segue:

dove Cload è il costo totale di energia elettrica necessaria per alimentare i carichi senza considerare la presenza del BESS, Cch è il costo dell'energia elettrica sostenuto per caricare la batteria, e Cdch è il costo dell’energia elettrica evitato dal cliente, in quanto i carichi sono soddisfatti dal BESS. Sia Cch e Cdch dipendono dalla tariffa energetica applicata al cliente. Il gestore dell’energia di solito propone tariffe diverse a seconda dei periodi (stagionali) dell'anno. Nel caso più generale, il costo richiesto per alimentare i carichi di esercizio nth è dato da:

dove Pl,i,n(t) è la potenza richiesta dai carichi al momento di una giornata tipica della stagione ith dell'anno nth, ns è il numero delle stagioni forniti dalla tariffa energetica, Tday è il la durata del giorno, N i è il numero di giorni della stagione ith, e ECi,n(t) è il prezzo dell'energia (carica energetica) al momento t della stagione ith dell'anno nth.

Al fine di ottenere un vantaggio economico, la batteria può caricarsi durante le ore a basso prezzo e scaricarsi durante le ore a prezzo più alto. Pertanto, i costi sostenuti per la ricarica della batteria (Cch) e il costo evitato dal consumatore (Cdch) può essere valutato, per l'anno nth, come segue:

dove Pb,i,n(t) è il valore assoluto della potenza della batteria al momento della stagione ith dell'anno nth e Ωch,i,n e Ωch,i,n sono rispettivamente gli intervalli di tempo, in cui la batteria si carica e scarica.

Infine, sostituendo (5) nella (1), il costo totale cliente sarà:

- Procedure di dimensionamento di un ESS con “TOU Pricing”

Il valore ottimale della dimensione della batteria è quello corrispondente al costo totale minimo: min (CLCC) soggetto ai seguenti vincoli:

(i) il numero di cicli di carica/scarica al giorno deve essere coerente con la tariffa specifica;

(ii) è consentita una profondità massima di scarica;

(iii) l'energia scaricata dalla batteria deve essere utilizzata solo per alimentare il carico (il cliente non può vendere energia alla rete);

(iv) la potenza assorbita da parte del cliente non può superare il valore massimo imposto dalla convenzione;

(v) l'energia immagazzinata nella batteria all'inizio e alla fine della giornata deve essere la stessa.

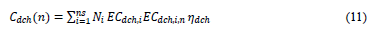

Il problema di minimizzazione (10) soggetto ai vincoli su descritti, può essere risolto mediante un algoritmo di ottimizzazione classica. Tuttavia, in caso di tariffa TOU, può essere usata una procedura semplificata in forma chiusa, che rende la valutazione più semplice e diretta.

Al fine di soddisfare vincolo (i), deve essere valutato il numero di cicli di carica/scarica giornalieri. Quando la tariffa TOI è composta da due livelli di prezzi, vale a dire, le ore on-peak (le ore di prezzo più elevato) ovvero le ore di punta e le ore off-peak (le ore di prezzo più basso), il metodo è banale, in quanto consente la ricarica della batteria durante la ore non di punta e lo scarico durante le ore di picco. Ne consegue anche che, se questo caso è considerata, la batteria è sottoposta ad una sola carica/scarica in 24 ore. Questa condizione può essere ancora valido nel caso di tariffa TOU fatta da tre livelli di prezzo, cioè, le tariffe che forniscono un prezzo specificato per le ore medie di punta.

Infatti, generalmente, i periodi mid-peak si riferiscono ad alcune ore, quindi, una determinata prestazione può essere raggiunto se la batteria è inattiva durante queste ore.

Nel seguito, solo per semplicità e senza perdita di generalità, si suppone che la tariffa TOU non varia lungo gli anni; di conseguenza, l’indice n in ECi,n(t) e in Ωch,i,n e Ωdch,i,n può essere trascurato.

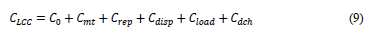

Allora la Cdch (n), scritta nella relazione (7), diventa:

dove ECdch,i è la carica di energia (cioè, il prezzo dell'energia) durante le ore di picco, cioè, negli intervalli di tempo compresi in Ωdch,i, Edch,i,n è l'energia giornaliera fornita dalla batteria in gli stessi intervalli di tempo, e ηdch è l'efficienza di scarico BESS.

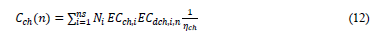

Mentre Cch(n), della relazione (8), diventa:

dove ECch,i è la carica di energia (ad esempio, il prezzo per l'energia) durante le ore di punta, cioè, gli intervalli di tempo compresi in Ωch,i, Ech,i,n è l'energia quotidiana richiesta dalla batteria in intervalli di tempo stesso, sia valutato in anno th, e ηch è l'efficienza di carica BESS.

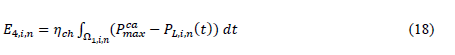

Per calcolare Edch,i,n e Ech,i,n, devono essere fatte alcune considerazioni. Prendendo in considerazione la massima profondità di scarica consentita (vincolo (ii)), la quantità massima di energia ET che può essere teoricamente caricata/scaricata dalla batteria è data da:

dove Esize è la dimensione della batteria, e δ è il valore percentuale della massima profondità di scarica della batteria.

L'equazione (13), tuttavia, non può essere direttamente incluso nella (11) e (12), in quanto fornisce solo il valore teorico dell'energia giornaliera disponibile per la carica/scarica, in quanto, durante l'operazione, il valore pratico dell'energia che può essere scaricata è limitata dal vincolo (iii) e la massima energia che può essere caricata è limitata dal vincolo (iv).

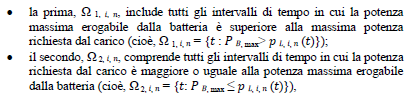

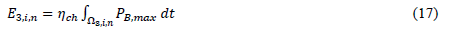

Con riferimento al vincolo (iii), se inizialmente il limite imposto dalla(13) non è considerato, Ωdch, (cioè, l'intervallo in cui la batteria viene lasciata scaricare) comprende due periodi di tempo:

dove PL,i,n(t) è la potenza attiva richiesta dal carico al momento t della stagione ith, anno nth, e Pb,max è la potenza massima erogabile dalla batteria. Dal momento che il cliente non può vendere l'energia, durante Ω1,i,n, la massima energia che può essere scaricata dalla batteria è:

che durante Ω2,i,n, la massima energia che può essere scaricata dalla batteria è:

L'energia massima che può essere scaricata durante Ωdch,i è quindi data da:

Con riferimento al vincolo (iv), se inizialmente il limite imposto dalla dell'energia (13) non è considerato, Ωch,i (cioè, l'intervallo in cui la batteria può fatturare) comprende due periodi di tempo:

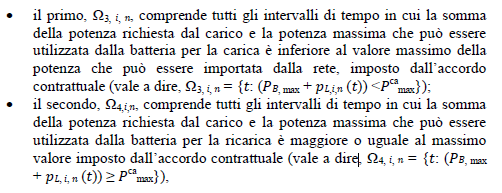

dove Pcamax è il valore massimo della potenza che può essere importata dalla rete imposta dall'accordo contrattuale. Dal momento che il cliente non può assorbire più di Pcamax dalla rete, la massima energia che può essere caricata durante Ω3,i,n è:

mentre la massima energia che può essere caricata durante Ω4,i,n è:

L'energia massima che può essere caricata durante Ωch,i è quindi data da:

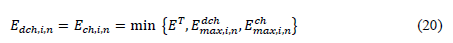

Infine, sulla base dell'ipotesi che durante il giorno l'energia totale caricata e scaricata è la stessa (vincolo (v)) e considerando ora il limite di energia data dalla (13), ne consegue che Edch,i,n e Ech,i,n sono date da:

La procedura proposta è quindi in grado di trovare l'energia massima che può essere efficacemente caricata/scaricata nel rispetto dei vincoli batteria nonché dei vincoli del gestore della rete.

Vale la pena notare che, finché l'energia disponibile per lo scarico è inferiore a quella consentita dal vincolo di utilità, il vantaggio derivante da BESS aumenta, mentre la dimensione della batteria aumenta. D'altra parte, se l'energia disponibile per la scarica è maggiore di quella consentita dal vincolo di utilità, il profitto derivante dall'adozione di BESS diventa costante, mentre la dimensione aumenta.

La procedura proposta per il calcolo di Cch e Cdch verrà applicata a differenti dimensioni delle batterie; pertanto, per ciascuna di esse, il costo totale sarà valutato mediante la (9). Il valore ottimale della dimensione della batteria sarà quella corrispondente ai costi minimi totali.

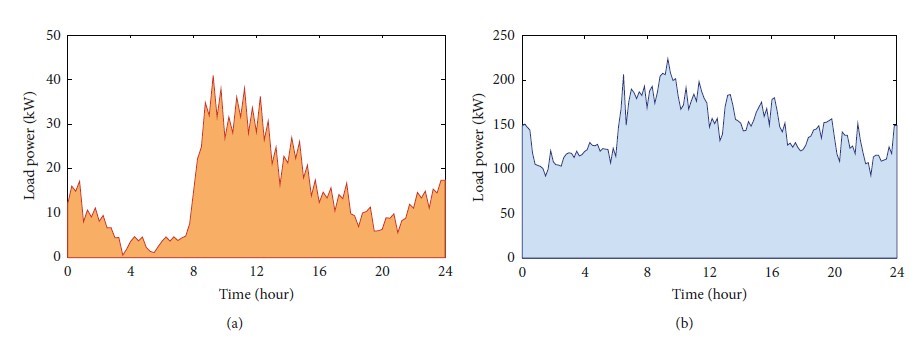

Fig. 3. Profilo di carico residenziale (a). Profilo di carico industriali (b)

- Applicazioni numeriche

Sono stati studiati due casi, in cui è stata eseguito l'approccio descritto con riferimento a due differenti profili di carico che vengono riportati in Figura 1: cliente residenziale (Figura 3a) e cliente industriale (Figura 3b). Nel caso residenziale, i dati si riferiscono ai clienti di uno spazio comune di complessi multifamiliari, collegato a una rete di distribuzione reale del Sud Italia attraverso un punto di accoppiamento comune. Nel caso industriale, i dati si riferiscono ad un piccolo impianto industriale del Sud Italia. I dati sono stati ottenuti mediante misure dirette o dai contatori di energia elettrica installati nel punto di alimentazione del cliente.

Per entrambi i carichi, sono stati considerati variazioni di carico annuali + 1%, + 3% e + 5%, includendo così diversi possibili andamenti di carico, relativi alla crescita negli anni.

Sono state considerate diverse combinazioni dei valori assunti da β e da α, al fine di valutare i diversi scenari economici.

Il BESS considerato in questa applicazione include una batteria agli ioni di litio che è collegato alla rete elettrica tramite un convertitore AC/DC PWM controllato. Per tener conto delle prospettive future, è stata effettuata un'analisi di sensitività considerando diverse efficienze, nonché diversi costi di installazione; le varie efficienze dovevano variare da 0,93 a 0,98 e 0,96- 0,98 rispettivamente, mentre il costo di installazione doveva variare da 200 $ / kWh a 1000 $ / kWh. Tali costi comprendono la manutenzione (2%), mentre il beneficio, derivante dallo smaltimento della batteria, è stata trascurato.

Una profondità massima di scarico di 80% si presume che corrisponde ad un ciclo di vita di circa 4500 cicli. Imponendo un ciclo di vita della batteria di 12 anni.

La tariffa considerata è applicabile sia a piccole e medie industrie che a complessi multifamiliari, (Tabella 3).

Tab. 3 –Tariffe Time Of Use

- Caso residenziale

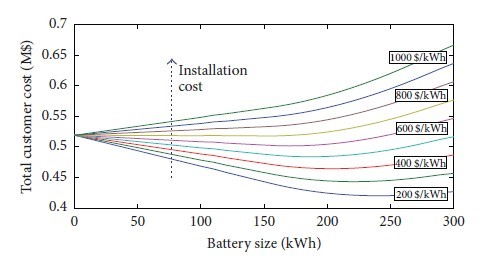

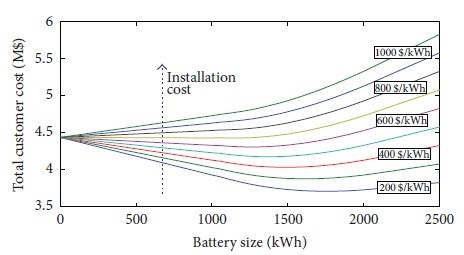

In questo caso di studio, la procedura è stata applicata ad un BESS di un carico residenziali (Figura 3a). I costi totali dei clienti rispetto alle dimensioni del BESS sono riportati in figura 4 con riferimento a diversi costi di installazione del BESS.

Il dato si riferisce al tasso effettivo di cambiamento α = 5% e il tasso di sconto β = 5% e l’ efficienze rispettivamente di carica e scarica del BESS sono ηch = 95%, ηdch = 98%

E’ stata considerata una variazione di carico annuale del 5%. Nella figura viene mostrato il vantaggio ottenuto per ciascuna taglia.

Per una dimensione specifica del sistema di accumulo, infatti, la differenza tra il costo totale e il costo senza sistema di accumulo, se negativo rappresenta il vantaggio economico (il beneficio). Se la differenza è positiva, l’installazione del BESS non è conveniente.

Fig. 4 - Costo totale cliente con α = 5%, β = 5%, ηch = 95%, e ηdch = 98%, per il 5% variazioni di carico annuali e per i diversi costi di installazione (carico residenziale).

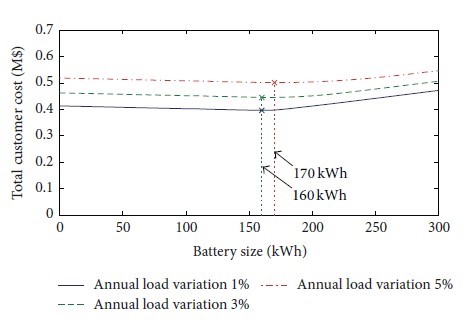

Fig. 5 - Costo totale cliente con α = 5%, β = 5%, ηch = 95%, e ηdch = 98% per diversi valori di variazione carico annuale (carico residenziali)

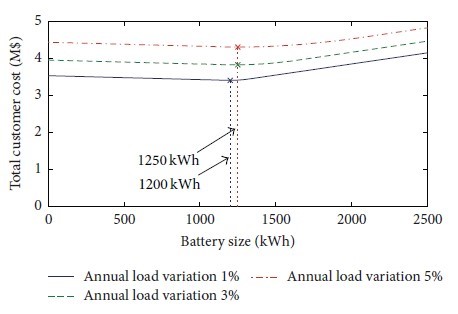

In figura 5, ciascuna curva è caratterizzata da un valore minimo dei costi totali del cliente che corrisponde alla dimensione ottimale del BESS. La Figura mostra che quando i costi di installazione aumentano, aumentano i costi totali e, allo stesso tempo, la dimensione ottimale BESS (se esiste) diminuisce. Inoltre, è possibile osservare che non esistono vantaggi quando il costo dell'installazione del BESS è superiore a 700$/kWh. In questi casi, infatti, i costi totali sono sempre superiori rispetto al caso di assenza di storage. Concentrandosi sul caso di costi di installazione pari a 600$/kWh, la Figura 8 riporta i risultati delle analisi eseguite con riferimento a diverse variazioni di carico annuali. Inoltre, in questo caso, α = 5%, β = 5%, ηch = 95%, e ηdch = 98%. La figura mostra che, come previsto, il costo totale aumenta quando aumenta la variazione annuale del carico.

Il vantaggio offerto dall'uso di BESS aumenta con la variazione del carico e la dimensione ottimale del BESS aumenta da 160 kWh (per 1% e 3% variazioni di carico annuali) a 170 kWh (5% variazione di carico annuale).

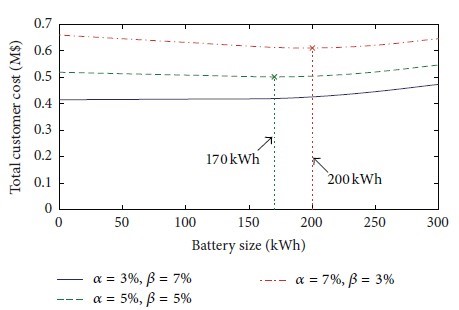

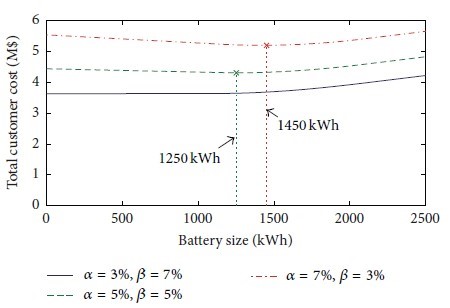

La figura 6 mostra i costi totali e la dimensione ottimale della batteria sotto diversi valori del tasso effettivo di cambio α e del tasso di sconto β, con la variazione annuale di carico del 5% e ηch = 95% e ηdch = 98%.

Fig.6. Costo totale cliente con una variazione annua carico del 5%, ηch = 95%, e ηdch= 98% e per diversi valori di α e β (carico residenziali).

Nella Figura 6, è interessante notare che i costi totali aumentano quando β<α. D'altra parte, quando β> α, il costo complessivo diminuisce e, nel caso particolare riportato in figura (α = 3%, β = 7%), l'installazione del BESS non fornisce alcun vantaggio, in quanto il costo totale senza accumulo è sempre inferiore rispetto a quelli ottenuti per tutte le altre dimensioni del BESS. In caso di β ≤ α, invece, è evidenziato un vantaggio. Inoltre, si può osservare che i valori di α e β influenzano pesantemente la dimensione ottimale della batteria.

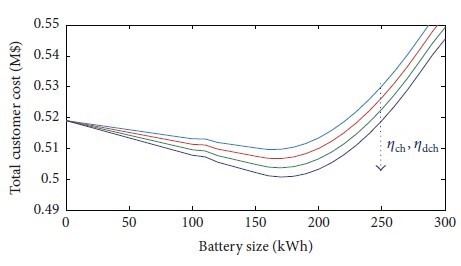

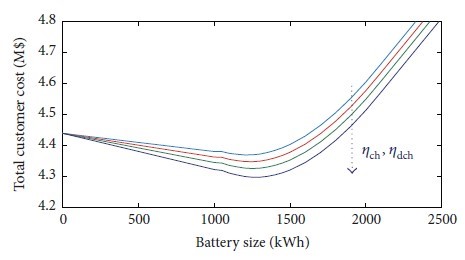

In Figura 7, sono considerate differenti efficienze del BESS quando il costo di installazione è 600$/kWh, α = 5%, β = 5%, e la variazione di carico annuale è 5%. Ovviamente, il costo totale diminuisce quando aumenta l'efficienza, rendendo così la BESS ancora più redditizio.

Fig.7 - Costo totale cliente con α = 5%, β = 5% e 5% variazione carico annuale e differenti valori di efficienza BESS (carico residenziali).

- Caso industriale

In questo caso di studio, è stato considerato il profilo di potenza di un piccolo impianto industriale (Figura 3b). Nella Figura 5, i risultati ottenuti per i diversi costi di installazione sono riportati con α = 5%, β = 5%, ηch = 95%, ηdch = 98%, con variazioni di carico annuali del 5%. Il costo totale per diverse variazioni di carico annuali è visibile in figura 6 quando α = 5%, β = 5%, ηch = 95%, ηdch = 98%, e il costo di installazione è 600 $/kWh.

In questo caso, siccome la richiesta di potenza del carico è maggiore, i costi totali e i vantaggi sono maggiori. Tuttavia, sono ancora valide le stesse considerazioni esposte nel caso residenziali. In particolare, dall'analisi della figura 8, è molto interessante notare che, anche se la richiesta di carico industriale è più grande di quella residenziale, il costo massimo d’installazione che rende l'uso di BESS redditizio è circa 700 $/kWh, che è la stessa ottenuta nel caso residenziale. Come si può osservare in entrambe le figure (figure 8 e 9), la dimensione ottimale del sistema di batterie aumenta con la richiesta di carico. Nei casi considerati riportati in figura 8, la dimensione ottimale della batteria è di 1200 o 1250kWh, evidenziando così una leggera influenza della variazione di carico annuale sul dimensionamento della batteria.

Fig. 8. Costi totali del Cliente = 5%, β = 5%, ηch = 95%, e ηdch = 98%, per 5% variazioni di carico annuale (carico industriale).

Fig. 9. Costi totali del Cliente = 5%, β = 5%, ηch = 95%, e ηdch = 98% per diversi valori di variazione carico annuale (carico industriale).

La Figura 10 mostra i costi totali e le dimensioni ottimali del BESS, sotto diversi valori del tasso effettivo di cambio α e del tasso di sconto β basato sul una variazione di carico annuale del 5%, costo ηch = 95%, ηdch = 98%, e l'installazione di 600 $/kWh.

Ancora una volta, le stesse considerazioni riportate con riferimento al caso residenziale (Figura 3) sono ancora valide. In particolare, la figura 10 mostra gli incrementi di costo totali quando β <α e quando β> α la loro diminuzione, mentre nel caso riportato in figura (α = 3%, β = 7%), l'installazione di BESS non fornisce alcun vantaggio. I benefici si evidenziano quando β ≤ α. Inoltre, si può osservare che i valori di α e β influenzano pesantemente la dimensione ottimale (fino a variazione del 16%).

Inoltre, la figura 11 mostra che il costo totale diminuisce all'aumentare dell’efficienza.

Fig. 10 - Costo totale cliente con una variazione annua carico del 5%, ηch = 95, e ηdch = 98% e per diversi valori di α e β (carico industriale).

Fig. 11 -. Costo totale cliente con α = 5%, β = 5% e 5% variazione carico annuale e differenti valori di efficienza BESS (carico industriale).

Il risultato principale dell'analisi effettuata è che il beneficio ottenibile utilizzando i sistemi di storage è principalmente legato a due aspetti:

- la necessità di ridurre i costi di installazione, che sono ancora piuttosto elevati;

- la tariffa energetica che dovrebbe essere caratterizzata da un margine più ampio, tra i prezzi on-peak e off-peak.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la ricerca tecnica assume un ruolo importante al fine di trovare soluzioni tecnologiche che riducono i costi di produzione e prolungare la durata della batteria. Con riferimento al secondo aspetto, dovrebbero essere applicate tariffe più incentivanti per giustificare l'uso di sistemi di accumulo, aumentando così il numero di potenziali investitori.

Conclusioni

Nel mercato attuale, va riscuotendo sempre maggiore consenso a livello internazionale, l’idea che l’accumulo di energia elettrica possa giocare un ruolo fondamentale, apportando numerosi benefici, sia economici, sia tecnici che ambientali, all’operatività dei sistemi elettrici attuali e del prossimo futuro.

Allo stesso tempo prima di avviare un investimento che giovi sia al mercato dell’energia che all’ambiente è necessario uno studio di fattibilità economico ovvero un’analisi del rapporto tra i costi da sostenere e la valorizzazione dei benefici attesi, (ROI).

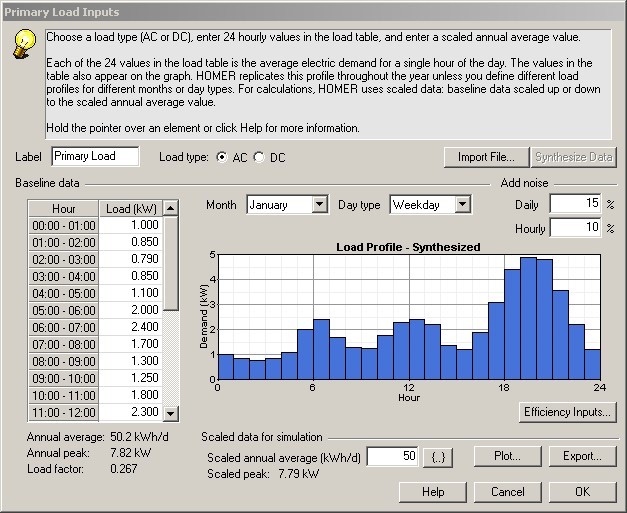

In questo contesto un software largamente utilizzato è HOMER, un software di modellazione ibrida utilizzato per la progettazione e l'analisi dei sistemi di alimentazione ibridi, che contengono un mix di generatori convenzionali, cogenerazione, turbine eoliche, il solare fotovoltaico, batterie, celle a combustibile, energia idroelettrica, di biomassa e di altri fattori.

Lo strumento è in grado di analizzare sistemi connessi alla rete e sistemi stand-alone. Il software permette di inserire un profilo di consumo orario abbinando la generazione da rinnovabili al carico richiesto, (come mostra la Figura 12).Ciò consente all’Utente di analizzare il potenziale della micro rete, la penetrazione delle fonti di energia rinnovabili di picco, il rapporto fra fonti rinnovabili ed energia totale e la stabilità di rete, specialmente in progetti di scala da media a larga. Inoltre, HOMER prevede una potente funzione di ottimizzazione utile per determinare i costi relativi a differenti scenari di progetti energetici. Tale funzionalità permette di minimizzare i costi ottimizzando gli scenari in base a vari fattori (p.es. minimizzazione delle emissioni di CO2).

Scarica questo articolo in formato PDF

BIBLIOGRAFIA