Pubblicato: 10 ottobre 2007

Categoria: Guide e approfondimenti

L’organo della vista è stimolato in modo diverso dalle varie lunghezze d’onda. Ogni lunghezza d’onda, contenuta nel campo delle radiazioni visibili, viene percepita dall’uomo sotto forma di un particolare colore, il cui insieme determina lo spettro. Alla luce che ci appare di colore violetto corrisponde la lunghezza d’onda più corta (380 nm) mentre a quella che ci appare come rosso la lunghezza d’onda più lunga (780 nm). Tra i due estremi si succedono le altre lunghezze d’onda corrispondenti rispettivamente ai colori azzurro, verde, giallo e arancio. Come per il gusto, l\'udito, l\'olfatto e gli altri sensi, la percezione dei colori, con sfumature più o meno accentuate, può variare da una persona all\'altra (fig. 4).

Se le radiazioni di diversa lunghezza d’onda sono numerose e ricevute contemporaneamente, non è più possibile distinguere le singole tonalità di colore. La luce del sole che in pieno giorno risulta uniformemente bianca è in realtà composta da un miscuglio di radiazioni a frequenza diversa. Se proiettiamo un raggio di luce bianca su un prisma di vetro, poiché l\'indice di rifrazione non è uguale per tutte le lunghezze d\'onda ed è tanto più elevato quanto minore è la lunghezza d\'onda stessa, dalla parte opposta del prisma otteniamo la scomposizione spettrale, cioè la scomposizione della luce bianca nelle radiazioni a diversa lunghezza d’onda che la compongono (fig. 5). La successione dei colori dello spettro visibile corrisponde a quella dell’arcobaleno. Nonostante i colori rivelabili dal prisma siano teoricamente infiniti (possiamo pensare di suddividere l\'intervallo di lunghezze d\'onda tra i 380 e i 780 nm in intervalli presi piccoli a piacere) la sensazione visiva per l\'occhio umano può essere ricondotta a sei principali gruppi di colori: violetto, azzurro, verde, giallo, arancione e rosso, che sono detti colori puri o spettrali. Questa scomposizione cromatica ci permette di comprendere la natura della luce bianca ma infinite sono le possibili miscele tra questi colori e altrettanto numerose sono le possibili modulazioni ottenibili.

La definizione più rappresentativa del colore si ottiene attraverso una percezione e interpretazione soggettiva dei seguenti tre parametri:

E’ importante distinguere tra i colori primari della luce, di natura additiva e i colori primari dei coloranti, di natura sottrattiva (fig. 8) . Esistono infatti due modi che permettono, combinando tra loro tre colori di base (denominati colori primari), di crearne altri: sintesi additiva di colori e sintesi sottrattiva di colori. I tre colori primari utilizzati nella sintesi additiva di colori sono il rosso, il verde e il blu, mentre quelli utilizzati nella sintesi sottrattiva di colori sono il giallo, il magenta e il ciano.

La sintesi additiva di colori consiste nell\'aggiungere colori diversi l\'uno sull\'altro. Mescolando i tre colori primari rosso(R), verde (G) e blu (B) in parti uguali si ottiene il bianco. Un esempio dell\'uso di tale metodo è il monitor del computer. Con la sintesi sottrattiva di colori è possibile ottenere la gamma di colori visibili miscelando i tre colori pigmento primari giallo,(Y) magenta, (M) e ciano (C). La sintesi sottrattiva di colori si distingue da quella additiva perché non riguarda la luce, bensì i colori prodotti dalla specifica gamma di lunghezze d\'onda assorbite dai diversi pigmenti. Più pigmenti vengono aggiunti e più scuro sarà il risultato. La combinazione in proporzioni adeguate dei colori pigmento primari, o di un secondario con il suo primario opposto, riproduce il nero.

Un esempio di utilizzo della sintesi sottrattiva di colori per produrre i colori partendo dai tre coloranti primari sono le stampanti a colori.

Si tratta di modelli di colore prodotti dalla Commission Internationale de l\'Eclairage (C.I.E.) che si basano sulla risposta fornita dall\'occhio umano standard al modello RGB (non si dimentichi che qualunque gradazione di colore può essere ottenuta miscelando nelle dovute proporzioni i tre colori fondamentali rosso, verde e blu), e rappresentano in modo alquanto fedele la percezione umana del colore. Questi modelli definiscono i colori indipendentemente dal dispositivo. Il modello più conosciuto e tuttora ampiamente adottato è il CIE XYZ. Questo sistema (fig. 9) si fonda su di un diagramma tricromatico che permette di definire in modo univoco ed inequivocabile qualsiasi colore.

L’occhio umano ha una percezione del colore dovuta a tre stimoli simultanei, corrispondenti ai tre colori primari, generati dalla retina dell’occhio umano. Un modo per specificare un colore può quindi essere in termini di quantità di rosso, verde e blu (RGB) necessarie a definirlo, i cosiddetti valori di tristimolo X = rosso, Y = verde, Z = blu. Questi tre colori, in proporzione diversa, formano i colori CIE (fig. 10) in modo che la somma delle percentuali delle coordinate x, y, z sia sempre 1, cioè: x+y+z = 1. In questo modo il colore può essere più comodamente identificato da due coordinate cromatiche x e y, riferite alle percentuali delle radiazioni monocromatiche fondamentali contenute nel singolo colore. La terza coordinata z, non visibile sul diagramma, può essere ricavata conoscendo le coordinate x e y con la formula z = 1 - (x + y). Come riferimento viene presa la luce solare che comprende tutte le lunghezze d’onda dei colori rappresentabili dal diagramma. Diverse sono invece le sorgenti luminose artificiali, caratterizzate da un’emissione che non è detto contenga tutte le lunghezze d’onda dello spettro. Da questo si può comprendere come una buona resa dei colori da parte di una sorgente luminosa artificiale dipenda essenzialmente dal fatto che essa possa emettere o meno tutte le radiazioni elettromagnetiche comprese nello spettro visibile.

Per valutare la qualità delle sorgenti luminose viene adottato dai costruttori un sistema di valutazione comparativa con un modello universale che tiene conto dalla cosiddetta temperatura di colore. Non si tratta di una misura di temperatura vera e propria anche se una relazione fra temperatura e colore esiste veramente. A tutti è noto che un pezzo di ferro riscaldato alle varie temperature assume via via tutta una gamma di colori. Per ottenere una corrispondenza fra temperatura e colore che sia la più precisa possibile si è preso come campione un corpo perfettamente nero in grado di emettere il massimo dell’energia raggiante in tutte le zone dello spettro e di assorbire tutta la radiazione incidente indipendentemente da direzione e lunghezza d’onda. La temperatura che deve assumere per emettere una luce simile a quella della sorgente luminosa in esame viene appunto detta “temperatura di colore”. Alle temperature più basse corrisponde una tonalità calda, tendente al giallo e rosso, mentre a temperature superiori corrispondono tonalità più fredde tendenti al blu.

Tab. 1 - Temperatura di colore di alcune sorgenti luminose

Se le radiazioni di diversa lunghezza d’onda sono numerose e ricevute contemporaneamente, non è più possibile distinguere le singole tonalità di colore. La luce del sole che in pieno giorno risulta uniformemente bianca è in realtà composta da un miscuglio di radiazioni a frequenza diversa. Se proiettiamo un raggio di luce bianca su un prisma di vetro, poiché l\'indice di rifrazione non è uguale per tutte le lunghezze d\'onda ed è tanto più elevato quanto minore è la lunghezza d\'onda stessa, dalla parte opposta del prisma otteniamo la scomposizione spettrale, cioè la scomposizione della luce bianca nelle radiazioni a diversa lunghezza d’onda che la compongono (fig. 5). La successione dei colori dello spettro visibile corrisponde a quella dell’arcobaleno. Nonostante i colori rivelabili dal prisma siano teoricamente infiniti (possiamo pensare di suddividere l\'intervallo di lunghezze d\'onda tra i 380 e i 780 nm in intervalli presi piccoli a piacere) la sensazione visiva per l\'occhio umano può essere ricondotta a sei principali gruppi di colori: violetto, azzurro, verde, giallo, arancione e rosso, che sono detti colori puri o spettrali. Questa scomposizione cromatica ci permette di comprendere la natura della luce bianca ma infinite sono le possibili miscele tra questi colori e altrettanto numerose sono le possibili modulazioni ottenibili.

La definizione più rappresentativa del colore si ottiene attraverso una percezione e interpretazione soggettiva dei seguenti tre parametri:

- tinta / tonalità (colore dominate) - La tonalità è un attributo che dipende dalla lunghezza d’onda dominante in una miscela di onde luminose. Rappresenta perciò quello che viene normalmente indicato come il colore dominante di un oggetto. E’ il termine utilizzato per parole come “rosso“, “giallo“, “verde” o “blu“, che descrivono diverse sfumature. Le differenze di tonalità dipendono principalmente dalle variazioni nella lunghezza d\'onda della luce che colpisce l\'occhio. La tonalità può essere rappresentata visivamente da una ruota delle tonalità (figura 6) che va dal rosso al verde al blu e che si richiude di nuovo verso il rosso.

- brillanza / luminosità (valore: “più chiaro“ o “più scuro“) - La luminosità si riferisce alla quantità di chiaro o scuro del colore. Essa è determinata dal grado di riflettività della superficie fisica che riceve la luce. Tanto più alta è la luminosità, tanto più chiaro è il colore. Si parla di luminanza L (cd/m2 ) nel caso di sorgenti di illuminazione o di fattore di radianza nel caso di colore riflesso.

- saturazione / intensità (croma: “colori intensi o colori spenti“ ) - La saturazione è un attributo che si riferisce alla purezza del colore, ovvero alla quantità di luce bianca mescolata con una tinta. I colori puri dello spettro hanno una saturazione del 100%, mentre colori come il rosa o l’azzurro sono meno saturi, con il grado di saturazione inversamente proporzionale alla quantità di bianco. La luce bianca ha invece saturazione nulla. La saturazione in definitiva rappresenta la quota parte che una determinata tonalità spettrale ha nella composizione del colore; oltre a tonalità e luminosità esiste quindi una terza qualità detta croma (esempio: il giallo di un limone è “intenso“, quello di una pera è “spento“). I colori spettrali sono le tonalità con la massima saturazione (linea dei colori spettrali).

I colori possono essere cromatici o acromatici. I colori acromatici sono il bianco, il nero e il grigio e non posseggono gli attributi di tonalità e saturazione. Tutto ciò che non è bianco, nero o grigio fa parte invece dei colori cromatici, quelli che normalmente percepiamo come \"colore\".

E’ importante distinguere tra i colori primari della luce, di natura additiva e i colori primari dei coloranti, di natura sottrattiva (fig. 8) . Esistono infatti due modi che permettono, combinando tra loro tre colori di base (denominati colori primari), di crearne altri: sintesi additiva di colori e sintesi sottrattiva di colori. I tre colori primari utilizzati nella sintesi additiva di colori sono il rosso, il verde e il blu, mentre quelli utilizzati nella sintesi sottrattiva di colori sono il giallo, il magenta e il ciano.

La sintesi additiva di colori consiste nell\'aggiungere colori diversi l\'uno sull\'altro. Mescolando i tre colori primari rosso(R), verde (G) e blu (B) in parti uguali si ottiene il bianco. Un esempio dell\'uso di tale metodo è il monitor del computer. Con la sintesi sottrattiva di colori è possibile ottenere la gamma di colori visibili miscelando i tre colori pigmento primari giallo,(Y) magenta, (M) e ciano (C). La sintesi sottrattiva di colori si distingue da quella additiva perché non riguarda la luce, bensì i colori prodotti dalla specifica gamma di lunghezze d\'onda assorbite dai diversi pigmenti. Più pigmenti vengono aggiunti e più scuro sarà il risultato. La combinazione in proporzioni adeguate dei colori pigmento primari, o di un secondario con il suo primario opposto, riproduce il nero.

Un esempio di utilizzo della sintesi sottrattiva di colori per produrre i colori partendo dai tre coloranti primari sono le stampanti a colori.

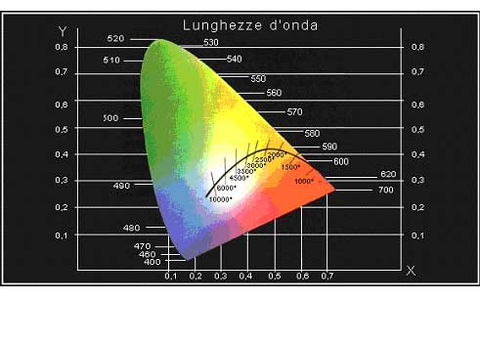

Il diagramma cromatico

Dal momento che la visione del colore cambia da individuo ad individuo si è reso necessario, al fine di identificare il più fedelmente possibile la tonalità della luce emessa da una lampada e la sua capacità di restituzione dei colori, riferirsi ad un sistema di valutazione che non potesse dar luogo ad equivoci e che fosse universalmente accettato.Si tratta di modelli di colore prodotti dalla Commission Internationale de l\'Eclairage (C.I.E.) che si basano sulla risposta fornita dall\'occhio umano standard al modello RGB (non si dimentichi che qualunque gradazione di colore può essere ottenuta miscelando nelle dovute proporzioni i tre colori fondamentali rosso, verde e blu), e rappresentano in modo alquanto fedele la percezione umana del colore. Questi modelli definiscono i colori indipendentemente dal dispositivo. Il modello più conosciuto e tuttora ampiamente adottato è il CIE XYZ. Questo sistema (fig. 9) si fonda su di un diagramma tricromatico che permette di definire in modo univoco ed inequivocabile qualsiasi colore.

L’occhio umano ha una percezione del colore dovuta a tre stimoli simultanei, corrispondenti ai tre colori primari, generati dalla retina dell’occhio umano. Un modo per specificare un colore può quindi essere in termini di quantità di rosso, verde e blu (RGB) necessarie a definirlo, i cosiddetti valori di tristimolo X = rosso, Y = verde, Z = blu. Questi tre colori, in proporzione diversa, formano i colori CIE (fig. 10) in modo che la somma delle percentuali delle coordinate x, y, z sia sempre 1, cioè: x+y+z = 1. In questo modo il colore può essere più comodamente identificato da due coordinate cromatiche x e y, riferite alle percentuali delle radiazioni monocromatiche fondamentali contenute nel singolo colore. La terza coordinata z, non visibile sul diagramma, può essere ricavata conoscendo le coordinate x e y con la formula z = 1 - (x + y). Come riferimento viene presa la luce solare che comprende tutte le lunghezze d’onda dei colori rappresentabili dal diagramma. Diverse sono invece le sorgenti luminose artificiali, caratterizzate da un’emissione che non è detto contenga tutte le lunghezze d’onda dello spettro. Da questo si può comprendere come una buona resa dei colori da parte di una sorgente luminosa artificiale dipenda essenzialmente dal fatto che essa possa emettere o meno tutte le radiazioni elettromagnetiche comprese nello spettro visibile.

Per valutare la qualità delle sorgenti luminose viene adottato dai costruttori un sistema di valutazione comparativa con un modello universale che tiene conto dalla cosiddetta temperatura di colore. Non si tratta di una misura di temperatura vera e propria anche se una relazione fra temperatura e colore esiste veramente. A tutti è noto che un pezzo di ferro riscaldato alle varie temperature assume via via tutta una gamma di colori. Per ottenere una corrispondenza fra temperatura e colore che sia la più precisa possibile si è preso come campione un corpo perfettamente nero in grado di emettere il massimo dell’energia raggiante in tutte le zone dello spettro e di assorbire tutta la radiazione incidente indipendentemente da direzione e lunghezza d’onda. La temperatura che deve assumere per emettere una luce simile a quella della sorgente luminosa in esame viene appunto detta “temperatura di colore”. Alle temperature più basse corrisponde una tonalità calda, tendente al giallo e rosso, mentre a temperature superiori corrispondono tonalità più fredde tendenti al blu.

Tipo di emissione luminosa |

Temperatura di colore |

Cielo sereno |

20000 – 15000 |

Cielo coperto |

15000 – 5000 |

Sole a mezzogiorno |

5300 |

Sole all\'alba |

1600 |

Lampade ad incandescenza (GLS) |

3000 – 2400 |

Lampade fluorescenti |

6500 – 2900 |

Candele steariche |

1900 - 1800 |

Tab. 1 - Temperatura di colore di alcune sorgenti luminose

| Attenzione! La seconda parte della guida è scaricabile in formato pdf SOLO per gli utenti abbonati. Segui il link riportato qui sotto e scopri i contenuti della seconda parte della guida. |

| Allegati scaricabili |